「沒有語言本身,也沒有任何語言的普遍性,有的只是一堆土話、方言、俚語、及專業的語言。沒有理想的說話者兼聆聽者,正如沒有同質性的語言共同體(homogeneous linguistic community)。用威瑞奇的話來說,語言『基本上是異質性的實體』。沒有母語,有的只是在政治的多重性中透過支配的語言,進行權力的奪取。」

參照原文:Il n’y a pas de locuteur-auditeur idéal, pas plus que de communauté linguistique homogène.

引述

這是一段引述,引述自德勒茲與瓜達里所著《千重臺》中的根莖導論,此段引述同時出現在麥克唐納著作(Diane Machdonell)《言說的理論》(Theories of Discourse, 1986)第一個章節。檢視引述之前後脈絡,前者在於說明「根莖思維」的無固定性,不同於語言學的樹狀結構,根莖運作連結著諸種符號政權、多樣的符碼模式與迥異的事物狀態,亦即,根莖是抽象的語意語脈裝配。後者則透過語言的異質與無固定性,斷言語脈因言談者彼此的關係而被結構出來,同時,也與結構主義分離。《千重臺》的「沒有母語。」意味著語意鏈不斷地建立藝術、科學及社會鬥爭的連結,語言是一種行動的凝聚因此母語的源性是變動的,因此變動進一步解除語言作為社會文化穩定秩序的工具性;《言說的理論》的「沒有母語。」意味著言說是根據言說裡的折衝鬥爭而產生,母語的源性無法斷言,因為斷言語言的體系就必須在言說階級關係中去折衝,而這些折衝,難以斷言。

此段講述「沒有語言自身、沒有母語」的陳述在本文書寫時以中英翻譯體現身,「沒有母語。」重複。而我們是否需要找得法文(某種母源性)去複述:「Il n’y a pas de langue-mère. 」然此原文複述是否能夠從政治的多重性中避開語意權力的奪取折衝,或者只是,再一次進行語言(翻譯)多重性的掠奪?——「沒有母語。」以中文重複。「引述」作為一種語言「書寫的置入」,除了是立論的依據質疑、追問闡述、原音試圖重現之外,更像是母源性的不及物在場或能指所指的想像,隨時可能因語意鏈的相異而表音不表義。然正是因為如此,《千重臺》抽象地斷言了「沒有母語。」,讓根莖得以替語言解除階級中心,不會封閉在自身之內,亦不會封閉在大寫他者(政治、社會系統)的目光下遞聲。這如同於母性場所之外所發出的「無場所的聲音」,得以讓歷史事件、歷史檔案以重複之姿,對「掌握那些不容爭議的檔案去證明主體與事件」,表音不表原義的生產新的自我定位,再次書寫歷史旁白,即使此音聲為沈默。引述之後,將以土耳其藝術家庫特魯‧阿塔曼(Kutluğ Ataman)的系列作品《美索布達米亞戲劇作法》(Mesopotamian Dramaturgies,2008-2011)作為「引述作品」,透過諸種影像、雕塑、文件進行歷史重構與地理認知,去回應對位語言的質性。藝術家說明:「戲劇做法(dramaturgies隱喻西方文明隱喻西方文明的起始,同時為戲劇術語)代表現代性這個概念,與全球化企圖傳輸到世界各地的影響。因此這樣的作品標題意指傳統文化突然遭逢歐洲現代性、以及總是處於此緊繃張力之下的情況。」亦直陳:「這個系列之所以叫『戲劇作法』,是因為美索布達米亞指的是幼發拉底河和底格里斯河之間的一塊地理區域,同時也是一塊政治意義上的地區。然而它還是一個關鍵詞,因為土耳其的現代性不是從本土產生的;它基本上是一個進口的現成模版。因此裝置中的影片是在指涉我們如何與這些從外界引入到我們的文化中的姿態(alien gestures),進行重演再製作(reenact)和翻譯,在這樣的過程中,把它們變成我們自己的,給它們新的含義。」 這段自陳清楚地揭示了藝術語言試圖將歷史地理(母性場所中不容爭議的檔案)轉譯為精神地理(無母語的自我認同)的欲望,亦表達了語言不斷地建立藝術、科學及社會鬥爭的連結。作品引述對位的目的是透過語言的「前佔有」,理解藝術語言如何被封閉在大寫他者凝視之下,成為意識形態的從屬——一如阿圖塞(Louis Althusser)筆下那個永遠被框架的主體所言——以及在此凝視之下,前文「引述」中語言脫避語意多重性掠奪的可能。如果沒有同質性的語言共同體是再次書寫歷史旁白的一種音體,那麼我們如何從「沒有母語。」的斷言中進行藝術主體言說?

前佔有.母性場所

在《圓柱》(Column,2009)中,我們看到四十二台電視堆疊而成的圓柱塔,此形式源於羅馬的圖拉真(Trajan)圓柱。每一台電視播放著一名東土耳其村民的臉,這些臉的表情各自細微,但皆直視鏡頭,沈默。「他們講述藝術家試圖講的一個敘事,但沒有任何旁白。一如安納托利亞人民整個政治、經濟、文化受壓迫歷史的沈默。」作為出現人類最早地區的安納托利亞,自1915年,土耳其境內的亞美尼亞人即遭受鄂圖曼帝國的大屠殺迫害,一些亞美尼亞人甚至在死前被迫自挖墳墓。除了種族滅絕式的屠殺,土耳其政府下令將亞美尼亞族裔押運到敘利亞和美索布達米亞的沙漠地帶,遭受流放的亞美尼亞人達100萬之多,流放者因疾病與饑餓大量死亡。我們無法在《圓柱》影像中閱讀到這些不容爭議的歷史傷痕,僅「看見」無法再現難以言說的巨大「聲響」。每一台電視如同一個墓/幕穴,埋藏著一位因屠殺兒永遠缺席的亞美尼亞人。墓/幕中的「聲音」無聲見證著歷史中非知識非語言系統所能陳述的錯誤。引述:「他們需要一個伊底帕斯來解釋他們自己所不知道的謎…他們需要一個普羅米修斯,在他偷來的火旁,那冰冷浮蕩在空氣中的聲音便會聚攏過來,開口說話…我們必須促使那些歷史的沈默開口說話,即使歷史不再說話。」 洪席耶在《歷史之名》言說的場所章節中,大量引述米謝雷1959年的《日記》,結構重新書寫歷史的論述。「死亡墓穴」作為一種言說場所,以對土地的思考方式啟動聲音話語的立場。因為任何言說都不能沒有場所。「土地是意義的銘刻,聲音的歷程墓穴。」(Ibid, 121)因為死亡,歷史開始言說,如果死亡的第一場所是墓穴,那麼其地理性牽動著歷史書寫的意識。我們可以循墓穴聲音與伊底帕斯兩節點來扣問語言的「前佔有」與其如何成為「母性場所」,而歷史的沈默如何開口說話。

母性場所為承載語言母源性的精神地域,辨識自我與他者/來者的共同基礎,便是語言,當我們界定了語言(或者母語),即界定了他者,界定了他者,便辨識出地域文化的界限。語言這種對他者進行提問與界定的存有性,在德希達那裏,以「家」與「語言」的限制推論出「悅納異己」(好客)的概念。法文「好客」(Hospitalité)為「客人、他者」與「自己」的複合,是一種主客交互的條件交換行為,事實上,「好客」是主體對客體進行某種權力狀態的掌握。而一個允許進入「家」(土地所有)的客體條件,必須透過「你是誰」等的語言提問來界定,換言之,語言是他者的入口。當死亡來臨,「家」便是最終的「墓穴」,而墓穴是拒絕打擾的封閉場所。此拒絕進入的場所如何「在場」?透過語言陳述。引述:「離散者、流亡者,那些被驅逐、流放、無根與遊牧者,所有這些都源自、共享了兩種嘆息,兩種鄉愁:他們的死亡與語言。…所謂母語,即最終的家所(ultimate homeland),甚至是最後的安息處…如果說語言是歸屬的第一個也是最後一個條件的話,那麼,語言也是一種剝奪的經驗,是不可復歸的前佔有(irreducible exappropriation)。所謂母語已經是『他人的語言』。」 語言作為最終的家所,除了標識出主體的母源性(先於「生」的前佔有),亦是辨識自我與他者的母性場所。《圓柱》中東土耳其村民(流放者後裔)的無聲之言,或者說藝術家所欲敘事的歷史言說,或許是語言/家所死亡(種族滅絕沒有母語)的隱喻,伊底帕斯是離散、流亡者的對位,是標誌外來者進入家所的客體條件,當我們悅納了流亡者,便促使了歷史的沈默開口說話,於無聲的場所、從「沒有母語」中言說「沒有什麼可以取代母語。」(Ibid, 82)的不容爭議。

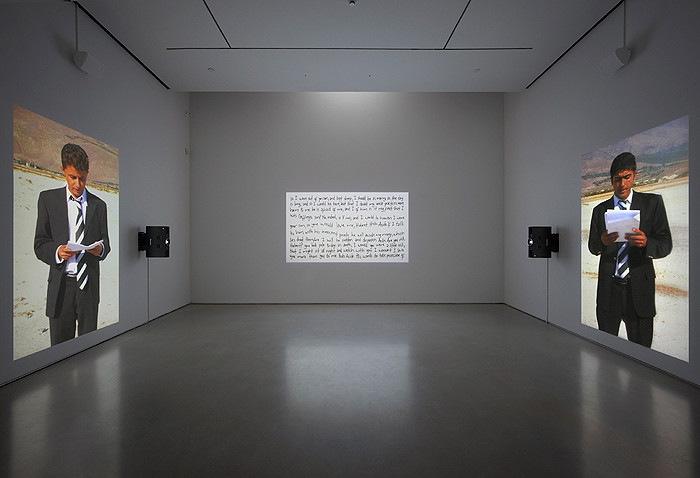

作品《英語作為第二語言》(English As A Second Language, 2009),我們看到左右牆面投影著兩位著西裝的土耳其年輕男子相互吃力地以發音不準確的英文朗讀英國作家愛德華里爾(Edward Lear)的荒誕詩與打油詩,中間牆面為藝術家與助手花三年時間抄寫《莎士比亞全集》(The Complete Works of William Shakespeare, 2008)於35 mm膠片上的手稿畫面快速切換投影。「這些年輕人面對的不只是需要學習一門外語,英語——現在普遍地接受此語言作為生存在全球化領域的標準化工具——同時面對的是文本內容的荒謬性。」 此言說場所位於因硫磺殘骸而成為荒漠的東土耳其某處,愛德華里爾作為現代西方標准象徵性文本,連結了兩位無法辨識教師或者學生身份的小亞細亞閱讀者。影像給出了幾個語意鏈的提問:無意義、荒誕文字序列的抽象性(詩)與可閱性(即使是西方人也不一定理解的荒誕詩),語言語體轉換的可讀性,翻譯過程表音不表義的斷裂性,言說場所的(不標準)語感正當性。然與其說是提問,不如說這正是「自我——外來/他者」的入口顯影。西裝、英語詩若是影像中「意圖清晰」的符號,那麼不標準的口音、吃力的表情、原始荒漠則是「感受謬誤」的符號滲入,消解了文學語言的理解結構,讓操作第二語言的身體進行「偽陳述」,我們聽不到原母語的聲響,但偽陳述卻強化了母源性的在場。

「在我的作品《莎士比亞全集》裡,我探索如何不透過排演那些戲劇,而是在影片裡抄寫這些西方文明的「歸屬」(belong)…但是影片展示的是在西方世界中這些戲劇呈現的理想方式,當文字以投影在牆上用很快的速度翻動的形式呈現,這些詞語是無意義的,且看起來像現代主義的繪畫。」 藝術家將此件作品投影在《英語作為第二語言》的中間,形式上,當我們觀看手寫稿時,會同時聽見土耳其男子帶有口音的朗讀聲,當我們觀看偽陳述的語體時,會被快速切換的手稿影像干擾。一件位置居中意味著「中心性」的西方文學圖像化,一件因聽覺謬誤理解困難的西方詩作,兩者在此成為一個封閉的語言載體,與外部現實沒有直接連結的物質,此雙重文本完全與「內容」斷裂而抽象化所指化,所指一個巨大的大寫西方。一方面,雙重文本的所指性格讓陳述者進入一種「語言說我」的情狀;然另一方面也因不被標準化的發音同時將文本的封閉性打開,含混模糊了西方目光的間接操控。換言之,英語與西方文學的文法結構、語意鏈成了一個可以被謬誤感知所動搖滑移的權力可視。

Kutluğ Ataman

Mesopotamian Dramaturgies, English As A Second Language

View of Kutluğ Ataman’s “Mesopotamian Dramaturgies,” Sperone Westwater, New York. Left and right projections: Kutluğ Ataman, English As A Second Language, 2009. 2 channel video projection with sound. Center projection, Kutluğ Ataman, The Complete Works of William Shakespeare, 2009. Single channel video projection, no sound.

「現在你可以開始在這裡說這個故事了。」

「它來自何處?如何發生?我的意思是,不是所有人都知道,你懂嗎?」

「有些當地耆老(old folks)會說這個故事,有些則絕口不提。」

「它真的發生過嗎?或沒有?他們是這樣說的。」

「它當然發生過。我是說,真的,大家都知道這件事。」

━━━━━━━━━ 庫特魯‧阿塔曼(Kutluğ Ataman),《月球之旅》片頭敘事,2009

影譯.歷史旁白

尋得的黑白硬照、錄製的敘事旁白、真實的訪談,三個元素構成偽紀錄片《月球之旅》(2009)。片頭由一張張黑白風景影像進入敘事,一位男子陳述著「故事」的母源性,然旁白的內容以「訛傳話語」的真實性去操控了整體影片的虛實:「他們是這樣說的。」這句話呈現語言述行的可疑與矛盾,如同「引述」行為——「他們是這樣說的。」——意味著陳述者轉述的真實性,與轉述內容的不穩定性。這便是偽紀錄片的政治意圖,即便紀錄的內容不那麼政治性。藝術家說:「這是一個偽造、試圖記錄謠傳的紀錄,一個東土耳其村落試著登陸月球的故事。」 陳述者在訴說故事的同時,不斷地出現此種否定事件真實性的肯定性陳述,「我沒有跟他說過話,我只知道發生在他身上的事。我不清楚。我從別人那兒聽來的。」直到一個「會讀會寫」(知識)的男子與「機構」(權力)進入敘事後,黑白硬照轉為專家訪談的記錄片段,這些「不容爭議」的知識系統陳述著知識教育的重要性,荒謬的是,這些片段在影片中的出現位置,卻同時也符號化成為消解知識權力自身的符號化系統。換言之,它說明了歷史陳述、口述者可能給出的語言陷阱和錯誤感知。《月球之旅》的影像語言與旁白語言皆各自構成了獨立但交融的雙重文法:影像語言的創聲感知,旁白語言的歷史理解。

在梅茲( Christian Metz)的《電影語言》(Film Language a Semiotics of the Cinema,1974)中提及,影像語言的生產不同於語言行為( speech acts),影像語言的語法構成在於「表現創造」而非「溝通」,語言行為是在「使用」語言,影像生產行為則是在創造某種語言、語法、或者說是翻譯成為他種敘事。敘事者使用語言,在言說的時間中生產空間性,去結構敘事內容的感知理解;影像則在空間中創造空間和時間,去結構影像語法的感知。透過這雙重文法,我們可以建構出一個言說場所,在歷史影像中的陳述者與被陳述者結構的是各種圖像、語意鏈的狀態與曖昧關係,這些關係極有可能使政治性觀看失去效應,而成為一種敘事誤解,或者脫鉤進入他種感知中。引述,「以一種沈默言語(mute speech)的雙重場景與政治主觀化(subjectification)對抗:一方面是言說事物的場景,事物比政治陳述更能說明普性世界…只要我們開展事物身上所承載的共同歷史的那些形象文字即可;另一方面是事物沈默的場景,這些事物就在那裡,沒有理由,沒有意義,將意識帶進它們的失語症…文學誤解就這樣建立起一種超意義(sur-signification/super-meaningfulness)的場景和一種意義不足(sous-signification/sub-meaningfulness)的場景.…它有自己的政治。」 《月球之旅》中,一個原為清真寺的尖塔物,在村民手中成為以熱氣球為動力、試圖登陸月球的火箭。尖塔物是藝術家拍攝時自造的場景雕塑,在觀看尖塔物作為雕塑時,它以影片自身的歷史物件展示,提示觀者虛構的真實性,與真實的虛構性,我們閱讀到的是這一個荒謬故事的意義不足;在觀看影片中的尖塔物時,我們閱讀到的是這一個荒謬故事的超意義。這便是影像語言與歷史旁白的元政治性。

《月球之旅》給觀者的告誡,在於紀錄影像所形成的政治正確性格。可以說,所有的在場都同時是不在場的雙身顯現,「話語」可以被納入影像語法中進行陳述作用,然是否被納入「歷史真實性」中作用?則端賴語言主體與影像語言如何結構。事實是,「歷史」是無法成為創作材料的,這是歷史的不容質疑之處。《月球之旅》將自己偽裝成「歷史」,將陳述的語言主體悅納為異己主體:一個從未現身的歷史、正在發生的「偽裝歷史」。真正成為材料的,是構成歷史的影像語法、陳述語法與語言主體的母源性,讓我們得以從政治的多重性中避開語意權力的奪取折衝,直視語言轉譯的政治所在之處。

Kutluğ Ataman,

Journey to the Moon (installation version),

2009. Still from two-channel video projection.

島語體.1+1=1

《1+1=1》(2002) 為視覺上看起來是鏡像的雙頻道錄像,以一位居住在希臘南側、塞普勒斯島的土耳其女人作為單一敘事體,進行雙重敘事。1974年,希臘右翼軍人在塞普勒斯發動政變,土耳其政府出兵,造成塞島南北分裂至今。這個位於歐亞非交界處的島國,曾經歷羅馬帝國的屠殺。影片中的土耳其女人即陳述著自身分裂的生命故事,一邊影像為主角從土耳其逃離希臘屠殺與土耳其政府干預之前的生命;一邊影像為主角訴說著生活在土耳其國族主義侵害之下的反應與逃離。「她被一分為二,如同島嶼自身,不斷地從一邊逃亡到另一邊,從島的一側逃離至另一側,雖然越過分割塞島地理為二的綠線(Green Line)非常冒險。」 綠線為貫穿塞普勒斯共和國的緩衝隔離線,又名停火線。此線除了貫穿塞普勒斯,也貫穿首都尼古西亞。隔離線由泥牆、刺鐵絲網、暸望塔、地雷溝渠等組成,2003年首次開放。引述:「所謂重要的、有效的,並非族群自身,而是由他們生命的片段事件所產生的播散或離散。」這樣的陳述,是以一種當代離散的角度言說離散主體。柯恩(Robin Cohen)在《全球化離散》(Global Diaspora,2008)中,曾以傳統離散(1960至1970年代)、現代性殖民離散(1980年代)與當代全球化離散(1990年代中期以降)三種階段論述「離散」的發展。傳統離散意味著集體性的創傷、放逐與流離失所,這個由希臘文動詞「speiro」(展示)和介系詞「ida」(在…之上)組合而成的英文「diaspora」,成為猶太、非洲、亞美尼亞人與愛爾蘭人的境遇描述。現代性殖民離散意指著「一種暗喻指名」(a metaphoric designation)某些類群的人:外籍人士、被驅逐者、政治難民、移民、少數民族等,這類族群的共性為殖民暴力之下的離鄉者。當代全球化離散則是一種「解域化」(deterritorialized)、不斷解構與重構但保有共同記憶的離散主體,因資本主義與全球化的流動而形成遊牧重組的主體認同。從歷史創傷、殖民暴力到全球化,離散主體皆是因政治因素而決定個人生命的族群。柯恩以「解域化」的欲望生成、遊牧性格的差異性,指定了當代離散主體的流動能量。《1+1=1》裡主角的生命史無疑是傳統離散與現代性殖民離散下的複體,從希臘屠殺到國族主義對個體的壓制干預,共同記憶、創傷、流亡、漂離、抵抗,這些離散話語在雙重影像中進入某種生產性。這並不是說,當代藝術的影像形式「給予」主角成為當代離散主體的正當性,而是這些雙重陳述的鏡像直面對決,讓我們從離散的傷痛中轉譯了另一種提問:「離散主體的生產性為何?」如果說立於差異場所的主體差異是體抗國家機器的欲望主體,那麼「非我」的自我認同陳述是否有可能將離散性轉碼為遊牧抗體,讓已分裂的離散主體於自身差異中再次生產出1+1=1的內在倫理認同。

如果我們將《1+1=1》裡的離散主體「暗喻指名」為多數位於政治交界處、有著諸種「前佔有」的歷史創傷與集體性暴力下的破碎島國殖體。那麼這群因地緣性格而必須自我分裂,因政治角力必須自我流放的諸島,被迫以離散語言陳述著壓抑與反抗,且不斷地越界無數個隔離線、於位移中安身立命的主體群,或許是叢集成差異語言共同體的群組。逃離/適應、反抗/生成、差異/認同,唯有離散分裂的自我方能悅納這些相互抵觸矛盾的生命狀態,當我們將這些無中心性的雙重欲望轉陳為個人歷史話語,不斷地自我照見重新描繪言說與存有,那麼歷史雖然不能抹除那條死亡隔離線,但也許歷史在離散主體的島語言說中,還能擁有自己的生命文法。

Kutluğ Ataman,

1+1=1, 2002.

Installation view, Museum of Contemporary Art, Sydney, 2002. Photo: Kutluğ Ataman. Courtesy of the artist.

鯤言.錯誤書寫

自引述開始,我們組構了一種語言,一種或許從錯誤開始書寫的無同質性的語言共同體。從翻譯引述起始,進入母性場所,進行影譯的歷史旁白(無論正譯或訛傳),最後以分裂的島語體為終,以影像與語言書寫作為形式。這些「錯誤」並非朝著那些「不容爭議的歷史檔案」進行明知故犯的錯誤溝通,而是站在「去證明主體與事件」的斷裂與未明之處,進行折射與對位:鯤言。

鯤言,如同一個無法說母語的聲體。當我們試著追索母語,便是一種身份的追索;而身份永遠是歷史地理、國家殖體的容器,難以一語帶過。個體常常被身份標準化的總體概念遮蔽,鯤言就是試著將個體語言不被標準化的局部,進行聲語顯影。「鯤」字對位的,不僅是長久以來台灣的雅稱(鯤島),亦對位著無數個破碎島國的身體。這些經歷歷史劇烈切割佔領、殺戮換主的島殖體,究竟操作著怎樣的語言系統?我們在向母語的母源性發出聲語要求的同時,得到的究竟是無法確認的啞口無言?還是語言系統支配了殖體想像的困難重重?我們要確認的究竟是地理位置上的母源?還是精神位置上的母性場所?我們的前佔有又是什麼?是否這些提問清晰化了之後便可以避開語言政治掠奪的折衝?又或者這些難解的提問,恰恰是生產新語體的可能,透過悅納異己、對他者的言說,進而生產自身母源性的語法結構。

這篇文章書寫的,便是構成鯤言的文法:翻譯。翻譯引述、翻譯他者書寫、翻譯作品陳述、翻譯作品自身。這些決定來自於將書寫者自身對台灣母語追索的「不可能」要求劇烈化:翻譯的任務除了在發現文化跨越的差異性,也在揭示翻譯的「不可能」。翻譯是帶著「疼痛感」的語言行為,它必需共享兩種甚至諸種以上的文化語意,目視自身主體(如果真的有的話)消解消亡,同時悅納、接近他者的局部植入。翻譯者在進行他語陳述的瞬間,必然照見自身的文化脈絡與政治語意鏈時強時弱的魂身,這也是為什麼德希達說翻譯是文本死亡後的語言生存。根據本文所述,歷史必然無法成為創作材料,因其「不可能」,根據翻譯,歷史旁白自可結構新的語法與感知,因其「不可能」。或許在經歷了無數次歷史劇烈的切割佔領、殺戮換主後,島殖體才能夠操作出自身虛構的母源性,於前佔有的母性場所,擾亂語言和沈默、迂迴於超意義與意義不足的秩序,從「沒有母語」中開口發出「沒有什麼可以取代母語」的言說。

[註] 目前我們所說的「台語」為「白話字」(Pe̍h-ōe-jī),是一種以拉丁字母書寫的語言,於十九世紀時由基督教長老教會推行,傳播教會福音。白話字並非漢字的表音表義語言,為透過拼音進行語意理解的語言,又稱「台灣羅馬字」。

Gilles Deleuze and Felix Guattari, A Thousand Plateaus: Capitalism and Schizophrenia, University of Minnesota Press; 1 edition (December 21, 1987), p7.

Jacques Rancière, Trans by Hassan Melehy, The Names of History: On the Poetics of Knowledge, University of Minnesota Press, 1994, p64

Sarah Hanson, Kutluğ Ataman on Exploring Myth, Modernity, and Mayhem at Sperone Westwater,November 01, 2012。http://origin-www.artinfo.com/news/story/837987/kutlug-ataman-on-exploring-myth-modernity-and-mayhem-at (2015/11)

Kutluğ Ataman藝術家自述。參照:http://www.kutlugataman.com/site/artworks/worksList。(2015/11)

Jacques Derrida , Of hospitality , Translated by Rachel Bowlby, 2000, Stanford University Press

Stanford, California, p87-89.

Robin Cohen, Global Diaspora, First published 2008 by Routledge, p1-2.